IMPRESIONES DE VIAJE

(UN DÍA EN PUERTOLLANO)

La gente ya no lee en el metro. Hace años te la podías encontrar en los vagones con un libro abierto, leían lo que duraba el trayecto, media hora, una hora quizás, y se enfrascaban en ese mundo de literatura que estaba lejos; muy lejos de este mundo, monótono y gris, donde ahora mismo van en metro a trabajar; pero ya no. En el vagón y medio que abarca mi vista sólo hay móviles; y la gente se hunde en las pantallas, con su mirada magnética, hipnotizada por luces y letras demasiado fugaces para llegar a meterse en ellas; para tener el tiempo de disfrutar.

Ahora estoy en el tren. Desde que bajé del metro me he perdido en los pasillos y ya he llegado al lugar donde estaba el andén. Me he comido un bocadillo, me he tomado un refresco y estoy sentado ante la gente, camino de Puertollano; y mi asiento avanza sin moverse porque lo mueven las ruedas, en un espacio que no pasa porque ya no siente pasar el tiempo.

Soy un niño en la ventana. Miro por los cristales como miraba antes, más dormido que despierto, en ese sueño en el que teje sus hilos el soñar. Ya han pasado las figuras achatarradas de Madrid. Los hierros retorcidos, los metales oxidados, las vigas inútiles que alguien ha dejado abandonadas en el suelo. Poco a poco viene la Mancha. Los montes de Toledo. Los campos vacíos sin árboles, campos cubiertos de hierba, troncos achaparrados y hojas y ramas resecas, el matorral.

Un tronco delgado bajo unas ramas sarmentosas. Tupidas ramas que pudieran conformar una copa, pero sin densidad. Una copa del mismo grosor que la altura del tronco. Seco, delgado. Eso le da esbeltez.

Un árbol de tronco grueso, pero corto; con la base ensanchada como unos zapatos demasiado amplios, en unas piernas que también se han ensanchado hacia los pies. Un olivo, quizás. En Segovia lo más parecido a un olivo es una encina, pero es mucho más grande, más alta, más ancha, acaso menos hueca, con mucha más majestad. El olivo es humilde y siempre está agachado; parece que estuviera pidiendo perdón.

Hileras. Hileras verdes como manchas de un pincel, puntos redondos; forman líneas gruesas sobre el campo, muchas veces rectas, otras torciéndose en forma de eses, como si el campesino que las puso hubiera estado borracho. Luego viene un montículo que tapa el paisaje por la ventana. Tras él, otra vez los campos vacíos. Vastas planicies onduladas siseando con la piel cubierta de hierba que ya ha sido trillada: el tren avanza. De repente, hileras de matas en forma de árboles aplastados contra el suelo, diminutos, sarmentosos, poco elegantes y achaparrados: son las vides. Les suceden otra vez los campos desnudos, a veces planos, otras ondulándose en un siseo breve; tienen marcas mil veces repetidas como si alguien hubiera cortado el césped. Luego otra vez los árboles humildes que se enseñorean del paisaje; esta vez veo claramente que son olivos, troncos retorcidos y ramas grises, gruesos cuerpos que se ensanchan por la base como si en ella tuvieran enterrados unos gruesos zapatones de dimensiones desproporcionadas. El tren avanza sin traqueteo. No como los trenes de antaño. Cuando yo era niño el ruido, rítmico y ágil de las ruedas, clavaba en los oídos un tacatac machacón e interminable. Al fondo de aquel gusano, hecho de vagones que juntaban mal, estaba la locomotora; y por su nariz húmeda, humeando en la espalda como ballenas, salían chorros de vapor de un color sucio y un negro espeso.

El tren avanza ahora limpio, casi impoluto, por las laderas silenciosas de los campos. Ahora los árboles tienen un tronco muy delgado, como si hubieran sido plantados hace poco; el follaje de sus ramas tiene la falta de consistencia que tiene la barba prematura, deshilachada y pobre, de los jóvenes imberbes: vuelven a aparecer las viñas; supongo que Valdepeñas. El tren se para por un momento y es la estación de Ciudad Real. Cuando se reanuda la marcha yo aguzo la vista para ver las luces de Puertollano; y si no las veo es porque de día las lucen no brillan, no, la luz no brilla donde hay luz; al menos buscan mis ojos las estructuras metálicas de las fábricas; pero las ventanas son marcos demasiado pequeños interrumpidos por asientos que tapan a las otras ventanas y no se puede ver más allá; la imagen discontinua parece que en cada ventana tuviera paisajes diferentes. No han pasado quince minutos. Quizá fueran diez. La voz metálica que sale del tren anuncia la llegada inminente de Puertollano. La gente se prepara para bajar. Y cuando el tren se detiene parece una estación vulgar y fea, hecha de letreros de plástico y metal, que no tiene personalidad ni encanto. Una estación como las otras, hecha de moldes idénticos en todas las estaciones de España. Cojo la cartera y me dispongo a bajar. Y no dejo de mirar los andenes impersonales trazados con tiralíneas. Estas estaciones no tienen alma. No tienen ese toque indefinible que hacía diferentes a las estaciones sucias de antaño. No tienen entrañas, son sólo superficies sin cuerpo, dentro todo está vacío y yo bajo por las escaleras hasta poner un pie en Puertollano. Quedo clavado en el andén, buscando presencias irreconocibles. Porque no existen. Empiezo a caminar con una lentitud ligera, como si quisiera evocar el arranque, lento y pesado, de las bielas; esas bielas perezosas de los trenes de antaño. Miro alrededor y no veo nada. Nada con alma. Mis pasos se pierden, como si se los tragara la tierra, escaleras abajo. En mi mente se forma un vacío que van dibujando mis ojos y mis sentidos, intentando reconocer las formas que hubo un día por esas calles. Calles que están vacías y, cuando hay gente, es como si no la hubiera. Alzo la vista y el cielo está gris. Quiere llover. Llevo mi mano al paraguas para asegurarme de que todavía lo tengo. La estación está vacía y yo soy el último viajero del tren. El suelo está limpio. Hemos llegado.

Enfrente de la estación está la calle del Muelle: yo busco la calle Torrecilla, que mi memoria extraviada situaba frente a la estación; Muelle abajo está la calle Ancha, que conduce a Torrecilla. Por aquella cuesta abajo se estrelló, contra la pared que hay al fondo, una moto que se había quedado sin frenos. Busco el colegio de las monjas. Enfrente está la iglesia. Las paredes del colegio, llenas de carteles, protestan contra la nueva ley de educación. Yo me acuerdo de cuando decían que no teníamos que hacer política; que no debíamos meternos con el gobierno.

Bajo. La iglesia de la Asunción destaca con su mole imponente, pero pesa tanto que ella sola se aplasta sobre la tierra, no se puede elevar. Palmeras. Palmeras chatas de tronco muy corto porque imagino que estarán creciendo. Sigo hacia abajo: primero el museo Rodera Robles, enfrente el ayuntamiento. Sigo bajando por donde estaba la radio y todo son ya tiendas nuevas. Lugares de ocio, bares, no están los futbolines ni la tiendas de los helados que estaban tan buenos. La sede del partido socialista y, un poco más allá, un letrero que dice que allí durmió Miguel Hernández: llego al paseo. Allí, entre el follaje de los árboles, está escrito el partido popular: ésa es su sede. Y, justo al lado, un letrero que anuncia al partido ibérico. Hasta en política Puertollano tiene que ser pintoresco. Al lado está el edificio Gran Teatro y es porque allí, precisamente allí, estaba el gran teatro antes de que lo tiraran abajo; hace ya tantos años, que al viajero trasnochado le pareen milenios. Era ésa otra época. Era ése otro tiempo.

Llamo a Pruden y en seguida estoy con él subiendo por el paseo. Me enseña la casa de baños y yo la reconozco, pero la situaba justo perpendicularmente; donde ahora hay terrazas que dan a la carretera, frente al mercado, enfrente de donde estaba la OJE, detrás del edificio donde un día estuvo la plaza de toros. No está el monumento a los mártires. Que yo creía que era de santos pero luego supe que era por los mártires del trabajo; la fábrica, diseminada en un montón de empresas, era entonces para nosotros la Calvo Sotelo.

Pruden es una persona entrañable. Admirable. Él es abogado pero me habla de la escuela de maestría, donde empezó a dar clases y luego se quedó ya para siempre en Puertollano; pero en seguida me habla de su pueblo. Es un pueblo de Salamanca donde no deben quedar ya más de cincuenta personas. Su padre era maestro. Para pagarle los estudios cultivaba unos terrenos que tenía para completar su sueldo (dice la voz popular que también hay quien pasa más hambre que un maestro de escuela); él se hizo economista y abogado. Otros, en el pueblo, tenían más dinero pero menos horizontes; hay quien nace con una pared en la cabeza y quien nace derribando paredes, y va ensanchando el horizonte hasta que la vista se pierde lejos.

Me habla de las patatas y los tomates de secano. Me enseña los árboles del paseo para que yo vea dónde están bien podados y dónde no; me lo dice mostrándome la herida que ha dejado en sus carnes (el tronco de las ramas amputadas) la sierra implacable del jardinero. Hemos visto la fuente agria y la feria del libro y hemos llegado al instituto, hasta la escuela de maestría, casi hasta la Virgen de Gracia, para dar la vuelta y llegar a los leones del paseo; entonces me cuenta la historia de esos leones. Cuando nos despedimos, la pandemia nos sujeta de darnos ese abrazo que la cordialidad de las almas hermanas nos impulsa a darnos; el corazón debe escuchar, saliéndose de las tripas, más bien las voces de la cabeza.

Y me despido porque a esa hora he quedado con Enrique. Enrique era amigo mío desde los tiempos del instituto. Juntos hemos soñado que un día íbamos a ser científicos (sí, sí, aunque yo fuera de letras). El tiempo se encargó de que pasaran muchos años antes de que pudiéramos vernos. Nos hicimos fotos en el paseo y el pabellón de la música ya no era aquella oreja hecha de cemento; debajo de ella no estaba la biblioteca, lo que había era una figura distinta hecha con el mismo cemento y en lugar de los libros ahora había un estanque; metáfora preciosa, como si la palabra escrita volara hacia el oído y esa palabra fuera, al pie de los libros, el agua transparente que nos alimenta.

Seguimos caminando. El reloj convertido en jardín, un jardín de números verdes que miden el tiempo. El jardín del tiempo. Bebiendo el agua que nutre los libros y los eleva, hechos música, hasta el cerebro. Quitarse las mascarillas para salir en la foto. En esa foto donde Enrique y yo congelamos el tiempo sobre ese reloj que nos dice su presencia. Los libros de ahora estaban enfrente: en las casetas; en las casetas firmaban sus libros los escritores. Y enfrente, saliendo del paseo, hay una terraza que mira al cine Lepanto como si las mesas de hoy contemplaran las casas del ayer, un ser vivo mirándose en un fantasma. El paseo de Puertollano está lleno de fantasmas: el teatro, el cine, los libros de ayer y de hoy y el reloj, que mide desde sus números de hierba el inexorable paso del tiempo.

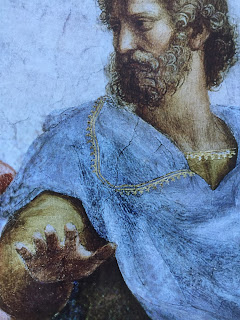

Así estuvimos Enrique y yo recordando el pasado. Un pasado que nos separaba, el que no habíamos compartido, entre el tiempo remoto que nos unió y el tiempo presente que nos unía de nuevo. Caminamos hacia el instituto. El instituto estaba abierto. Allí estaba el cuadro de don Rafael Requena tapizando la pared. Nuestro profesor de dibujo. Unos chicos leen mientras otros cantan, leen los libros del pabellón de la música y cantan la música que sale del pabellón; delante, una paleta de pintor, una lira de poesía, de música, un libro abierto. El libro no tiene letras. Los mira, desde atrás, la universidad de Salamanca. La catedral de Burgos. Y un campo infinito pintado con el color del trigo enfrente, un molino de viento; con aspas de gigante que parece que agita sus brazos. El libro que lee el chico tiene las pastas rojas. Delante hay un microscopio. Y al lado una bola del mundo. El alma de la educación ha querido retratar el bueno de don Rafael, el saber que está en los libros, en los mapas, en la ciencia; en el microscopio que mira las cosas, mucho antes de que las cosas se convirtieran en letras; y el arte, la música, los pinceles. Pero falta una cosa y es que por más que busco no la encuentro. Miro y miro ese cuadro y no veo nunca el cuerpo en movimiento. El deporte, la danza, la vida, el lenguaje del cuerpo: la vida es movimiento. El cultivo del espíritu está hecho de poesía, de música, está hecho de color y palabra, pero me falta la vida que subyace en él. Las tierras roturadas son rayas que apuntan al molino, surcos que convergen en él, un haz de líneas como haz de espigas dibujando un orden y un concierto; pero la vida es desorden también, está en el cielo que se dibuja al fondo, quién sabe, quizá cuajado de tormenta, en esos fuegos que parecen rayos y en esas nubes cargadas de viento. Y ahí está la vida, sí: en el orden que buscamos en la tierra desde el caos que siempre nos ha envuelto en los tiempos primigenios.

Sigo mirando el cuadro de don Rafael. Y si el mundo es infinito, nuestras visiones del mundo están limitadas: como ese borde donde termina el cuadro cuando llegamos al margen derecho. Hay unas ruinas del tiempo antiguo, unos fustes, un basamento, hay erguida una sola columna. Un semicírculo de gradas la rodea para que no se escape, para que la palabra dicha sea oída por las gentes que tiene dentro. ¿El teatro romano de Mérida, quizá? Encima de las gradas, como rocas donde las hubieran tallado, hay unas pinturas rupestres; bisonte de Altamira, arqueros corriendo que persiguen a las fieras con sus flechas. ¡Ahí, ahí está el movimiento! El movimiento que nos faltaba, el movimiento del cuerpo. La música puede ser danza porque los músculos se han puesto a latir, como cuando laten los signos del pentagrama, las palabras de los libros, los pinceles de la paleta, los rayos del sol y las nubes llenas de viento. Y tantos rayos en un cielo sin sol, surcados por la tormenta, en un mundo atormentado que busca un lugar donde vivir sin tormentas: lo encuentra en la mujer de piedra, de mirada serena, la dama de Elche. Cerámica de colores cierra el cuadro de mi querido don Rafael, en la esquina de abajo, por el margen derecho. Y lo quieren quitar de allí. ¡Que no se lo lleven, que no lo arranquen de la pared, que no lo quiten, que no se muera! La alegoría de la cultura está en el cuadro, son los campos del saber, el espíritu, el arte, los cuerpos que se mueven. A las tormentas de la vida les hace frente la cara de una dama, la mirada serena. En el fondo del cuadro, esfumado en el polvo que viaja en un pincel, antaño polvo húmedo y ahora nubes de colores, late una presencia etérea, algo así como un corazón, un latido, tiempo y música y palabra y verso y color, y matemática; ese pincel es la presencia invisible de don Rafael que nos mira, desde los poros del cuadro donde yace enterrado su cuerpo, el bueno de don Rafael, que lo pintó cuando éramos niños y ahora nos mira desde él como un fantasma.

Estudiamos allí hace cincuenta años. Y aquel hombre, ahora sacerdote que mantiene viva la llama, nos oye, se acerca a nosotros y nos habla. “Yo también estudié aquí”, nos dice, “hace treinta años”. Nos parece juventud al lado de los años que tenemos: nos hemos hecho viejos. “Aquí estaba el bar”, le digo. Aquí sigue estando. “Y aquí estuvo mi primera clase, cuando yo estaba en primero”. No, primero ya no está aquí. Ahora es una biblioteca. Enfrente estaba la pared donde jugábamos los chicos: “¡culo contra la pared!”, decíamos, y nos dábamos patadas y arriba, en la pared que se eleva sobre la escalera, estaba la foto de un hombre monte arriba: “¡llegaré!”, decía la leyenda; y nosotros volvíamos a clase, cuesta arriba, cansados, mirando esa foto, cuando veníamos del recreo en formación, como mandaba el director aquel que se llamaba don Guillermo.

Iremos al centro cultural. Allí presentará su libro mi amigo Eduardo, pero antes necesito pasar por el hotel. Junto a la Virgen de Gracia, unas fuentes se estiran como jardines de un palacio y por la noche sus chorros se llenan de colores y todo es sueño y fantasmagoría si no fuera… Si no fuera, me dice mi amigo Enrique, porque se ha filtrado el agua y hay paredes que gotean y lo tienen que tirar todo; lo tienen que tirar si no quieren que todo eso tire abajo lo que hay más abajo; las paredes que se van estirando hasta los cimientos.

Centro de cultura. Enfrente, una pared con dibujos de colores pintarrajeados artísticamente como los que gustan hoy los jóvenes de hacer: era la piscina; dice mi amigo Enrique que aún lo sigue siendo. Frente a frente, el agua y las palabras: el templo de las palabras me espera, escaleras arriba, donde el espacio se estira para ensancharse porque no caben todos en él. Cien, doscientas personas buscando asiento frente a una mesa donde espera el escritor; el editor está a su lado; y el intelectual, y el político. Una profesora va desgranando las virtudes de la obra con académica paciencia. Todos se quitan el embozo cuando les toca hablar para ponérselo otra vez, después de haber hablado, porque todavía seguimos estando en tiempo de pandemia; un público desconocido con la cara tapada, fantasmas de mascarilla; en el aire, quizá el virus ha retrocedido empujado por el escudo, por la lanza de la vacuna.

Rescoldo bajo la ceniza. Ése es el título de la novela, que habla de las cosas que se apagan y un día, sin esperarlo, vuelve a traspasar el fuego por los poros de la ceniza donde siempre durmió sin apagarse; en el fondo gris de polvo parece que no tuviera latidos. Rescoldo bajo la ceniza. Eduardo Egido.

La música de Wagner. De Kleisler. Un susurro interior que arrulla la mente, borrando el espacio, parando el tiempo, donde las notas se mueven detenidas y el oído las recibe sin surcar el aire; ondas sobre ondas, sonido en el vacío; allí se congelan para entrar sin transición al oído, de manera instantánea, por simpatía. Las ondas no se mueven y sin embargo la música es viento. En ese tiempo detenido ha brotado un suspiro de eternidad, apenas un latido. El instante fugitivo contiene en su latido la eternidad entera, dura lo que dura un segundo fragmentándolo hasta el infinito; tiempo que no se cuenta porque está fuera del tiempo y sin embargo es tiempo; lo que no pasa y lo que queda, la duración en una hoja de papel, álbum que suspende el aire, volando, detenida, porque flota. El piano hunde sus notas en el abismo de las cosas graves. Suenan, como ecos de la nada, martillos que retumban en el alma: sobre esos ecos, el violín; que asciende vibrando por un espacio sin lugar y se dilata lo que dura apenas un suspiro. El tiempo. El tiempo que vuela cuando se niega a sí mismo el espacio para volar, momento sublime; espacio donde flotamos y morada de inspiración; el viento.

Eduardo, que lo ha sentido, nos devuelve con sus palabras a la realidad. Sus palabras son de agradecimiento. Las palabras de su libro son paréntesis, las dice para devolvernos al mundo pero primero las ha escrito para sacarnos de él. El arte esconde las ascuas bajo la ceniza y luego las agita, soplando, para que el polvo ceniciento sea traspasado por su incandescencia. El ascua enciende los colores y traspasa el universo gris, casposo y polvoriento, para hacer brotar a la llama: el corazón. Ésa es la palabra. Palabra escrita. Que contiene la suspensión de los sentidos en una sensación intensa que, sin dejar de ser instantánea, parece no tener fin: y ahora viene la palabra hablada; con ella Eduardo nos ha devuelto a la realidad. La palabra escrita es impulso y sentimiento, rebeldía, la palabra hablada es encaje del espíritu rebelde. El escritor agradece al editor, al político, al intelectual (la profesora de literatura); el escritor agradece al músico porque la música es el mensaje que nació antes de que naciera la palabra. Y ahí nos deja su libro: Rescoldo bajo la ceniza. La vida no es más que la ceniza que un escritor, un músico, un político, un estudioso, está llamado a encender. El calor está ahí, está la llama; pero sólo un corazón que tiembla es capaz de avivarla.

Terminaba la profesora sus análisis. El político le ha dado el apoyo y el editor le dio el espaldarazo. El hombre del violín, y la mujer del piano, han puesto la magia y ahora todos tienen que despertar de aquellos sueños que han soñado. El escritor ha tomado la palabra. Afirma los pies en tierra, agarra el atril y no es para empujarlo, no para aplastarlo contra el suelo, no para agarrarse a él, para apoyarse no más. Sus palabras son de agradecimiento. Por el camino de narrar historias, avanzando sin darse tregua, buscando palabras para mirarse y mirándose siempre en la amistad. Luego son los aperitivos y las cañas. El reposo del guerrero. Después de haber escrito el escritor descansa. Obrero de la cultura, herrero templando el metal, avivando la llama, beso en la mejilla de la princesa, durmiente bellísima que despierta: es un trabajador de la palabra; y un cuerpo, también, que vive y ama; gusta de descansar rodeado de amigos y ahora las palabras, que se han regado con vino, han visto en la cerveza el necesario punto final.

El tren sale dentro de un rato. Yo me vuelvo a Segovia y vendré más veces. Y serán viajes fugitivos, viajes, sí, de viajero robado. Para que sean bonitas las cosas tienes que marcharte, decía Machado. Quizá me encuentre a Eduardo en Segovia o en Losana donde perdió el apellido, en Adrada tal vez. Veremos el alcázar y Sepúlveda y veremos el Duratón. Ahora toca marcharse.

El tren espera y estoy apurando mis últimas fotos porque ayer me perdí, cámara en mano, por las calles de Puertollano; me faltó el minero, me faltaron las pocitas, me faltó la chimenea cuadrá. La mente estrecha y vulgar del tiempo se pasea por las calles y un recuerdo, mano en arpa, acaso la despierte como un fantasma. Le arrancará las llamas de vivos colores que esperaban dormidas en la ceniza. Las cosas dormidas, que laten como rescoldos, palpitan, imperceptibles, y no siempre las sabemos despertar. Pero un día, con la ocurrencia de Eduardo, soplará la nostalgia y despertará a la llama y será entonces, desde el rescoldo vivo que la ceniza hundía, será volar como una pluma y será el fluir de las palabras.